�V�@��

���V���̋N��

�]�ˎ���̗V���̋N���͉��Ɓu�ޏ�(�݂�)�v�ł������B���Ђ́A�����A�V���n�Ől�������W�܂����B������A�B��ď��������Ă��ׂ������B��ɂȂ�ƛޏ��͖�O���̂��ꂼ��̏h�������A�t�����B���Ђ̖�O���͎��Е�s�̎x�z�Œ�����l�̎���ꂪ�ł��Ȃ������B�B��u�����v(����)�̎����܂�͒���s���̊NJ��Ŏ��Е�s�ɂ́A�u���������v�̌������Ȃ��������Ƃ���A���S�n�тƂ����킯�ł��B

�������ƌÂ��́H

���ޗǎ���́u���t�W�v�̒��ɁA�}������ɕ{�Łu�V�s���w�v�i������߁j���������Ă������Ƃ�������B�ޏ������́A���Ȃɂׂ͂�̕�������̂��d���ł������B�������A�t���Ђ��������ǂ����܂ł͒肩�ł͂Ȃ��B

�����������ɂȂ�ƁA���āi�͂��������فj�����˂ėV����u�����t���������Ƃ��U������A������u���ҁv�i���傤����j�Ə̂��A����l�����d�邱�Ƃ����킵�ł������B

����������ɂȂ��āA���߂āu�������v���̋Ǝ҂�����n�߂����Ƃ�������B�����̗V���́A���Ȃ�̎��R���������悤�ł��邪�A���̍�����A�o�c�҂͕����Ă���V���Ɉߑ���������������肵�č����n�߁A�e�Ղɐg���������Ȃ��悤�Ɏd�������悤�ł���B

����������������́A���m�K�����a�����A�킢�ŕ��������̍ȏ������ґ��̕��m�́u�Ȃ����ݎҁv�ɂȂ��Ă���P�[�X��������B

�����q����ł́A�����Ɂu�V�����v���F�߂���悤�ɂȂ���A�K�ɂ�Ƃ�̂���҂��V�������L�^������B�������A���l��S���Ȃǂ̗T���Ȏ҂܂ŗV�����ɏo���肷��悤�ɂȂ������߁A�u���I�̗���v�𗝗R�Ɉ�U�͗V������������B�����A���m���Ɛl��̗v�]�������������߁A�ĂсA�V���������������A���m�K���݂̂Ƃ����B

����������ɂȂ�ƁA�P�Q�㑫���`���̍��ɖ��{�������j�]�����������߁A�u�X��ǁv�i�����������傭�j�Ƃ��������܂ł���ݒu���A�i��Ŕ��t�Ƃ����F���A�u�ӎD�v�s����Ɠ����ɐł������B

���M������ł́A�܂��ɁA�u�퍑����v�ƌĂԂɂӂ��킵����ɖ�����ꂽ����ł��������A���̍��́A��͂�A���҂����͔s�ꂽ�y�n�̏������𗪒D�������Ƃ�������B

���V���P�R�N�i�P�T�W�T�j�A�G�g���֔��ƂȂ�V���ꂷ��ƁA�G�g�́A�V�����̉c�Ƃ�ϋɓI�ɔF�߁A���s�ɗV�s�Â�������߂��B�����āA���s�̖��菬�H�Ɂu�����V���v���a�����A�����ɏ��߂āu�W�����x�v���ł����̂ł���B���̍�����A�V�����o�c�ɒj���g���悤�ɂȂ��Ă������B

�����t�֎~��

�����ł����������A�]�˂ł����т��сu���t�֎~�߁v���o���ꂽ�B�������A����̏ꏊ�ł͋�����Ă����B�����́u�g���v�Əh��́u�ѐ����v�i�߂����肨��ȁj�ł������B�֎~�߂��l�����������Ă��A���̓�����͎G���̂��Ƃ��������Ă��A�������Ă��o�Ă����B

�u��A�O�X�����̂��Ƃ��@�]�˒����[�X�Ɏ����@�V���̗ށ@�B�u���ׂ��炸�@������Ƃ̂₩�炠��@�����̖���@�ܐl�g�@�n�喘�@�Ȏ�����ׂ����̖�v

���̈���́A�g���̊f���\����҂���������s���̋��āA���O�ɗ��ĂĂ������D�̕����ł���B�����Ɏ������₦�Ȃ����������M����B

���g���̒a��

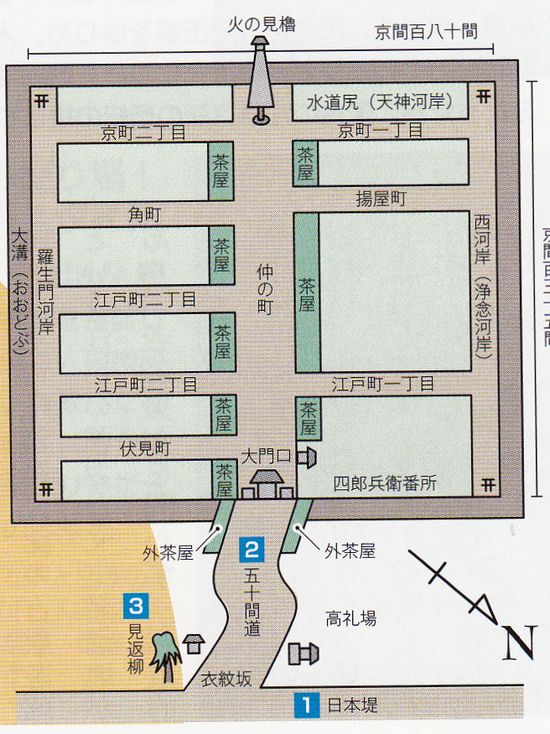

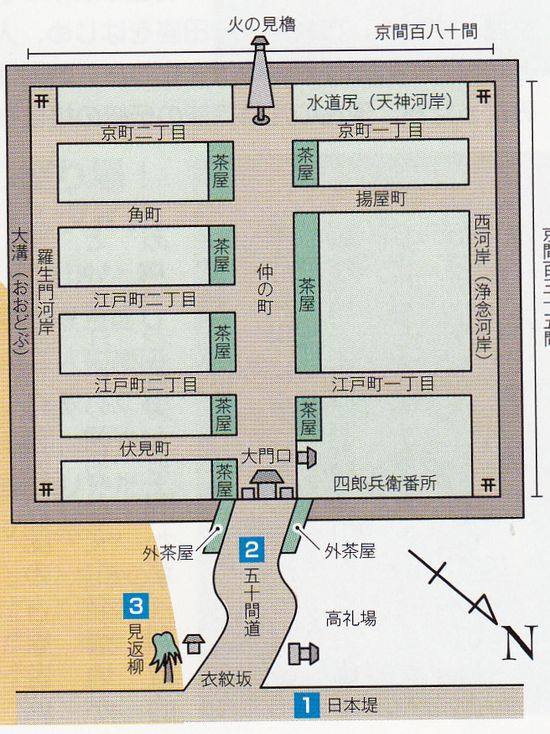

�c���T�N(1600)�ɉƍN���ւ����̐킢�ɏo�w�����Ƃ��A���C���̗�P�X�����̑O�ɒ��X��A�����̐ԃ_�X�L�ɐԎ�ʂ����������V���W�l�ɂ������o�������҂������B�ƍN�͂�����ϋC�ɓ���A�킢�ŏ������č]�˂ɋA��ƁA���̒j�ɗV�����̊J�Ƃ��������̂ł���B�j�͓����A�����ɗV�������c��ł����u���i�r�E�q��v�Ƃ����҂ŁA�������肽�̂͌��a�R�N(1617)�������Ƃ����B���{��������(�ӂ���܂�)�Ɍ��F�̗V�����邱�Ƃ��w���������A���̂�����́A�܂���ʂ̈�(�悵)�쌴�ł������B�����ŁA�߂ł����������āu�g���v�Ƃ����̂ł���B

������

����R�N�i�P�U�T�V�j�P���P�W�`�P�X���ɋN��������̑�i�ʏ́A�U���Ύ��j�ŋg���i���g���j���ЂŊf�S�̂��Ă��Ă��܂����B�������A���v������Ȃ�ɂ���A�c�Ƃ��~����킯�ɂ��������A�����ŁA�O�傽���͒m�荇���́u���������v��u���Ɓv����ĉc�Ƃ𑱂����B��H�̐ڑ҂Ȃǂ��ȗ���������Ȃ������̂ŁA�ʏ���������i�ŗV�����������B�����ɂ͑�l�C�ł������B

���V�g���ւ̈ړ]

����R�N(1657)�̑�����������ɁA�g���͈�����������{��(�Â�)�ւƈړ]�����B�l���̋}���ō]�˕{�����苷�ɂȂ������ƂƁA���ӂ̊J�����߂������s������ł���B�܂��A����ɂ́A�]�ˏ�̂������ŗV���������邱�Ƃ͕��I���낵���Ȃ��A�Ƃ̔��f���������悤�ŁA����������{�����˂Ă��v�悵�Ă������̂ł���B�Ȍ�A�u���g���v�u�V�g���v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B

���V���Ƃ́H

�]�ˎ���A�g���ʼnc�Ƃ���������u�V���v�ƌĂсA����̎������u�����i����)�v�Ƃ����킯���B���������āA�u�V���v�u�����v�̈Ⴂ���ł����̂́A���a�R�N�i�P�U�P�V�j�Ɍ��g�����ł��Ă���ł���B

���g���̏��߂͋��������

�g�����ł��������́A�喼��T���ȕ��m�A�����Ȃǂ�������ɂ���܂���ł����B�܂�A���{�Ƃ��ẮA�T���ȑ喼�═�m�Ȃǂ����ẮA�����{�]��������Ȃ��Ƃ�����Ȃ��A�ƌ��������A�Ƃɂ����A�K���g�킹�āu�n�R�ɂ�����v�ƌ����������B

�����ɊJ�����ꂽ�̂́A�u�V�g���v�ֈڂ��Ă���̂��Ƃł����B

���R�́A�̓��{��͊J����ڎw���Ă����Ƃ͂����A�܂��܂��c���n�тō]�˕{������͗���Ă����B���̂��߁A�q�����}���Ɍ��������B�����ŁA�������Ăэ���ʼnc�Ƃ����藧�悤�ɂƁA���{�ɐ\�������F�߂�ꂽ���̂ł������B

���g���̗V���́u����v

�V���ɂȂ�̂ɂ́A���܂��܂ȗ��R���������B�n�����_�Ƃɐ��܂ꔄ��ꂽ�ҁA���l�═�Ƃł����Ă��؋��̃J�^�ɒD���Ƃ�ꂽ�q���A�������̒j���x����Đg���肳����ꂽ�ҁB

�������A�g���͖��{���F�A�����āA���{�́u�l�g�����v���֎~���Ă������߁A���ɂ́u�����v�ł͂Ȃ��u����v�ƌĂ�Ă����B

���V���̊K��

�܂��A�u���v�v�����āu�i�q�v�A�u�U���v�A�u�~���v�A�u�ܐ��ǁi�ڂ�)�v�A�u�O���ǁv�A�u�Ȃǁv�A�u��(��)�v�̂W�K���ł������B���v�͈�ԑ������łV�O�l�]�肢���Ƃ����B�������A�ʐF���{�����̗V�������Ȃ��Ȃ������߁A���۔N��(1741�`1743)�ɂ͂Q�`�R�l�ɂ܂Ō������A���ɂ́A���N�ԂɁu���v�v�̈ʂ͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�����v�ƉԊ@�i�������j

����N��(1751�`1763)�ȑO�́A�V���̍ō��̈ʂ́u���v�v�܂��́u�X��(���������j�v�ƌ��������A�i�����������{���ljƂ̎q��������܂��قǂ��������߁A�u�V�сv�ɂ́A���Ȃ�̕����肾�����B�����ŁA���������u�����v�V�ׂ�悤�ɂƁA�u���v�v��p�~���u�Ԋ@�v�i�������)���V���̍ō������N�ƂȂ����B�������A��͂�u���l�̉v�������B���Ȃ݂ɁA�u�Ԋ@�v�̌ꌹ�́u������̎o��v����u�������́v�u�������v�ƌĂ��悤�ɂȂ�A�u�Ԋ@�v�Ƃ������������Ă��܂����B�@�@�@

���Ȃ��u���v�v�͂Ȃ��Ȃ�����

�u���v�v�͗e�p���������i�ł͂Ȃ��B���ȁA�����A���ԁA�����A���̂ق��|���S�ʁA�a�́A�����̏�肳�A�͌�A�����A�Ȃǂ�g�ɕt���Ă����B���ɂ́u����W�v��u��������v�A�u�|�敨��v��e�ǂ�����A�������u���v(��Ă�A�܂��́A������Ă�)�Ȃ��ɓǂ߂�҂܂ł��āA�����̍ō��C���e�������ł������B�]���āA�q�w���]�˂֏o�{�����喼�����E�тŒʂ�����A�A�ƘV�Ȃǂ������B����ɂ́A�����͂������̂��ƁA�c�ɂ���o�Ă��������Ȃǂ��������A�q����s�炵���U����Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A�Q�邽�߂����ɔ����Ƒ�p���������Ƃ����B

�喼�C���ɂ͂Ȃꂽ���̂̋����ɂ܂�Ȃ������B�����ŁA�u���v�v�����Ȃ��Ȃ������_�ŁA���������̗e�p�A���{��g�ɕt�����u�Ԋ@�v�ւƑւ���Ă������B

�������A������ł́u���v�v�̖��͎̂c��܂����B����́A������ł́A�x���|���ɗD�ꂽ�҂��u���v�v�ƌĂԏK��������������ł��B�������A�]�˂́u���v�v�̂悤�ȋ��{�͂��܂�K�v�ł͂Ȃ������B

���Ԋ@(�������)�����Ƃ�

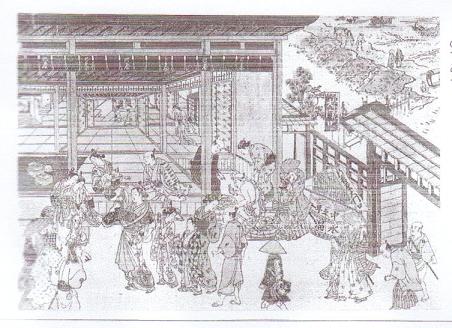

�u���v�v���u�i�q�v�����q���w������Ƃ��́A�܂��A�q�́u���蒃���v�ւ������āA�ЂƂ�����������J���B���������݂āA�����̎҂��u�g���v�Ƃ��ėV�����ɑ��点���B�����āA�w�����ꂽ�u���v�v���邢�́u�i�q�v���q�̑҂����܂Œ������č�����h��̎O�����̉��ʁi�O���A�Ƃ��Ăꂽ�j�𗚂��A�Ɠ��̊O��������`���Ď��Ԃ������ďo�������B���ꂪ�u�Ԋ@�����v�ł���B

��x�ڂ͋q���ǂ�Ȃɘb�������Ă��A�u�����v�Ɠ����邾���B�t��n���Ď������߂Ă��A������ۂ܂������̑O�ɔt����ׂ邾���ł�B

��x�ڂŏ��߂ĉ�b������悤�ɂȂ�A�t�̎��⊩�߂�ꂽ�����Ȃǂ����ɂ����B�����A�܂��������Ƃ͂ł��Ȃ��B

�O�x�ʂ��āA�Ԋ@���C�ɓ���W�O�֘A��ċA��A�͂��߂Ċ��c����ɂł����B���̋A�蓹�ł��Ԋ@���������Ȃ���W�O���������B

�����ւ̐ȑ�A�����ł̈��H��A�g���̎҂ւ̑ʒ��A�V���ɕt���Y���Ă����҈�l�ЂƂ�ւ̂��j�V�A�V�����ւ̎x�����A�����āA�V���ւ̂��j�V�B���ɁA��ӂ����łR�O���]����Ƃƌ����Ă���B��قǂ̑�s�łȂ������ȁu�V�сv�͂ł��Ȃ������B

�����āA�Ԋ@�����͒������i��c���E12�F00�`���c���E16�F00�j���قƂ�ǂł������B

����́A�F�������Ă���^�����Ԃ��炱�̂悤�ȗV�т��ł���B���͗T���Ȃ̂��B�ȂǂƂ����f���̐l�X�Ɍ�������Ӗ�����������������ł���B

�������A�O�x�ʂ��Ă��Ԋ@�ɋC�ɓ����Ȃ���q���W�O�ւ͘A��čs���Ȃ������B

���̂悤�ȍ~��ꂽ�q�́A�����Ƃ��Ă͍ō����i�Ƃ���ꂽ���z�c��z�c�ꎮ�Ȃǂ̃v���[���g�U���ŋC���������ƕK���ł������B

�Ȃ��A������ł́u���v�����v�ƌ������B����́A���A���ł͗x���S�Ȃǂ̉����ɂ��āA���̓��ɒ������l���u���v�v�ƌĂԏK��������������ł��B

�@�@�@ �@�@

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ԋ@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ԋ@�ɋC�ɓ����Ĉ��蒃������W�O����������s

�����v�̈ߑ��̏d��

������E�E�E�R�s�ʁB���h��̎O�����̉��ʁi�O���Ăԁj�E�E�E�Е����Q�s�B�����E�E�E�Q�O�s�ʁB���v�Q�V�s�ʁB

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���v�i�Ԋ@�j�̒��t�� �E����u�o���Y�v�u�Áv�u���������v�u�������[�v�u���v�v�i�Ԋ@�j�B���v�̒��t���ɂ͓��Ӑ�̈��蒃������A�����̉����⒃���̏��[��������`���ɗ��Ă����B |

���V���̗g��

���i�P�W�N�i�P�U�S�P�j�E�E�E���v���P������Q�T���~

����N�ԁi�P�U�T�T�`�P�U�T�W�j�E�E�E���v���U�O��i����߁j�A�i�q���Q�U��A�U�����P���A�ǁ��R��

���\�N�ԁi�P�U�W�W�`�P�V�O�S�j�E�E�E���v���R�V��A�i�q���Q�U��A�ǁ��R�`�T��

���ۂP�X�N�i�P�V�R�S�j�E�E�E���v���V�S�恁��P�X���~�A�i�q���T�Q��A�U�����P���A�~�����P�O��

�����Q�N�i�P�V�S�T�j�E�E�E�E���v���X�O��A�i�q���U�O��

�P��͖�P�C�T�O�O�`�Q�C�T�O�O�~�ʁB

���ǂ��l����u�]�ˎ���̉ݕ����l�͊�炮�炢�H�v�ƕ�����܂����A����́A�����Ɍ����đ�ϓ���̂ł��B���j�w�҂�j�Ƃ̊Ԃł��ӌ��͓��ꂳ��Ă��܂���B

���{��s�̎����ł��B���Α������b�Ƃ��Čv�Z����ƁA1���͌���̋��z��4���~�ʁB�ĉ�����b�Ƃ���ƁA1����30���~�ʁB�Ɣ��ɑ傫�ȍ�������̂ł��B�܂��A����ɂ���Ă�1���̉��l�͕ϓ����Ă��܂��B

�����Ɍf�ڂ������i�́A�����Ǝ��Ɂu���Α���v�A�u���C���̑���v�A�u�������̑���v���A�����̐������x������b�Ƃ������̂ŁA�����܂ł��u�Q�l���i�v�Ƃ��Č��Ă������������Ǝv���܂��B

���ł́u�育��ȁv�Ƃ���ł́H

�V���̊i�ő�O�ʂɁu�U���v�Ƃ����̂�����B����́A���������Ă鎞�A�U���ďo�������ƐU��Ȃ��ŏo������������A�U��Ȃ��ł��Ă邨�����u�U���v�ƌ������B���ꂪ���̂܂ܗV���̖��̂ɂȂ����B�܂�́A�ǂ�ȋq�ł��u�U��Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ł���B�i�q�ˉz���ɂ����ƕ���Ō�����B�����āA�`�����̋q�ɊÂ����t�������āA�Ƃɂ����A����ɂނɓ�K�ւƂ������B�@�@

���Y���i�ڂ��͂����S���Ƃ������j

�V�s�̘O����u�Y���v�ƌĂB����́A�����̌ÓT�ɏo�Ă���u�m�v�u�`�v�u��v�u�q�v�u���v�u�M�v�u�F�v�u��v�̔��̐l�ς��������A���~�Ől�ʂ�������b�̂悤�ȁu�����ǂ��v���������Ă�������B�V���͘O��̂��Ƃ��u�e���v�ƌĂ�ł����B

���V���̎؋��Ǝ�蕪

�V���͎؋����炯�ł������B�V�s�ł́A�ߑ��⊗�c�A���ϕi�A�ρi�����j�A���i�����j�A����A���z�c�A�Δ��A�����~�ȂǂȂǁA�S�Ă��ݗ^�Łu�P�����v�Ƃ����悤�ɑK�����������B

�V���̎�蕪�́A�V�T�����O��A�Q�T�����V���ł��������A���̓��P�T���͎؋��̕ԍςɏ[�Ă��A���ǁA�茳�Ɏc��̂͂P�O���ł������B�O�o�́u�V���̗g��v�ŁA���v���P�����Q�T���~�Əq�ׂ܂������A���v�̎茳�ɓ������̂͂P�O�����Q���T�O�O�O�~�ʂŁA��H�̃o�b�N�}�[�W���������Ă��A���������A�R���~�ʂ������̂ł��B�u���v�v�ȉ��̗V���͉����Ēm��ׂ��E�E�E�B

����ɂ́A�u���v�v��u�i�q�v�ɂȂ�ƁA�������������𒅂Ă��邱�Ƃ͂ł����A�����̉҂��̒����璅���Ȃǂ������A�V���͎s��̎����m��Ȃ����߁A�O��͌������Ȃǂƌ��������āA�P�O���ʂ̂��̂��P�T���Ȃǂƌ����Ĕ�����A�O��́u�܂�܁v�ƃo�b�N�}�[�W�������A���ǁA�V�����P��ł͎x�����Ȃ����߁A�ӂ����сA�O�傩��̎؋������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

����ł������ł��邪�A�����Ȓ����ɂȂ�ƂP�O�O���~�ʂ͂��܂����A�O��͂�����P�T�O���~���x���Ĕ��킹�܂����̂ŁA�u���v�v�̎��肪�R���~�ʂł́A����������Ύ؋���Ԃ����̂ł��傤���B�܂��A����ł��u��C�i����������E�j�P�O�N�v���߂�A�܂��܂��A���Ƃ��؋��͕ԍςł��āA�u�N�G�����v�̎��R�̐g�ɂȂ�܂����B

���V�������͕����������Ă���

���v�i��ɉԊ@�j��i�q�N���X�ł́A����Ȃ�́u�g��v������A�O����V���������Ă������A�U���ȉ��̗V���ɂȂ�Ɓu�g��v�����Ȃ������B�����ŁA�����ɋq����K�������o�����������ł���A�q�Ɏ�H�̒����������u�o�b�N�}�[�W���v�����炤�Ƌ��ɐH�ɂ�����邩�ɕK���ł������B

�W�O�ł���������z���Ē��тȂǂ͏��ʂ����H�ׂ����Ȃ������B�]���āA�V���͏�Ɂu���������v�ł������B

���т́A�����Ȓ��q�ɔт�1���Ⴍ�������ł��ւ�͂Ȃ��B�`�͏ݖ��̂��܂��`�ŋ�͂قƂ�ǂȂ��B��́A�������Ђ��A���邢�́A�Ăł̓L���E���̉����݂Ȃǂ݂̂ł������B

���X�����������A�]�˒������܂ł͖��X�`�Ȃǂ̒������Ƃ��������������̈�i�ł������B���̖��c���A�˂����X�A���R�����X�A�p�t���X�A�Ȃǂł���B

����ł��A�V�������͉��ȂŐH�ɂ�����邱�Ƃ������������A�Â�V���͉��ȂɌĂ�Ȃ���ΐH�ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����ŁA�Â�V�������́A�q�̎c�������A����܂ݐH�����Ă����B

�Â�V�������̐H�����i |

|

|

| �@ | �V�������͕ʎ��ŐH�������邪���e�͓����ł������B �����o���Ɂu�V佁v�i�������j�̕�����������B |

�@�Â�V���������q�̎c�������A����܂ݐH�����Ă���B |

���W�O�̊i��

�����̊i���́u�߁v�i�܂����j�̎��t�����Ō��܂��Ă����B�u�߁v�Ƃ́A�����̐��ʂƘe�y�Ԃ̉���ɂ���u�i�q�v�̂��ƂŁA���̖����u������݊i�q�v�Ƃ��ĂB�匩���B

�u�y�߁v�i�����܂����j�́A��ꋉ�̑匩���ł��邪�A�ɒ[�Ɍ����A�W�O�̗���������Ă͋W�O�S�̂��i�q�͂��ł������B

�����u���߁v���߂�1/4���Ă��鑢��Œ������i���イ�݂��j�B�ʖ��u�������v�i�܂���݂��j�Ƃ��Ăꂽ�B

�Ō�́A�u�y���߁v�Ŋi�q�����������������Ȃ������B�������B�i���̃y�[�W�̍ʼn����u�V�����̗l�q�v���Q�Ɓj�B

�V�����́A�s������L���܂ł̗V��������Ă����킯�ł͂Ȃ��A�V�����̊i���ɂ��A������V���̃����N�����܂��Ă����B

����́A�K�͂̈Ⴂ�ł�����A�V���̗g��̈Ⴂ�ł��������B

|

|

|

| �y�߁E�匩���@ | ���߁E������ | �y���߁E������ |

|

|

| ��������W�O�̖�\�� | �����������̋W�O�̌����\�� |

���\�P�S�N�i�P�V�O�P�j���s�́u���������F�O�����v�̒��́u�V�g���V������v�ɂ��ƁA

�����v�A���v�i�i�j�i�q�݂̂������V����

�@�i�����O�Y���A�V���b���j

�����v�A���v�i�i�j�i�q�A���ߒ��������V����

�@�ꌬ�i�p��䪉��j

�����v�i�i�j�i�q�������V����

�@�l���i�V�����艮�A�p�������A�]�˒��R�����A�]�˒��ڎԉ��j

�|�|�|�|�|�����܂ł��匩���|�|�|�|�|

���U���݂̂������V����

�@�O�\�l���i�ꌬ������P�O�`�Q�O�l�j�ō]�˒��ڂ�p���ɏW���B

�����ߒ��݂̂������V����

�@��\�㌬�i�ꌬ������T�`�Q�R�l�j�B�p���A�V���A�����ڂɏW���B

�|�|�|�|�|�����܂ł��������|�|�|�|�|

���ܐ��ǂ݂̂������V����

�@���\�i�ꌬ������Q�`�P�T�l�j�B�]�˒��A�����A�p���ɏW���B

���O���ǂ݂̂������V����

�@�㌬�i�ꌬ������S�`�W�l�j�B�������ɏW���B

���ȂǁA���Ȃǂ��������Ă��Ȃ��V����

�@���̑����܂��B

�|�|�|�|�|�����܂ł��������|�|�|�|�|

���猩��������̂́H

�����̊i�q�˂̑O�Ŋ猩��������̂́A�U���ȉ��̗V���ŁA���v��i�q�͐�Ɋ猩�����~�ɂ͍���Ȃ��B

���v��i�q�ɋq�����Ƒҍ������܂Łu�Ԋ@�����v�����A�C�ɓ���ΎO�x�ڂɂ��āA���߂Ď����̋W�O�q��A��čs���A�^����ꂽ�����ŋq�̑���������B�i�Ԋ@�����Q�Ɓj

|

| ���12���l�}���������ŕ��ԗV�������B�����قLjʂ������B �i�Ԋ@�Ɗi�q�͐�ɂ����ɂ͍���Ȃ��j �F�A�����~��O�ɂ��Ă���B |

���Ái���ނ�A���Ԃ�j

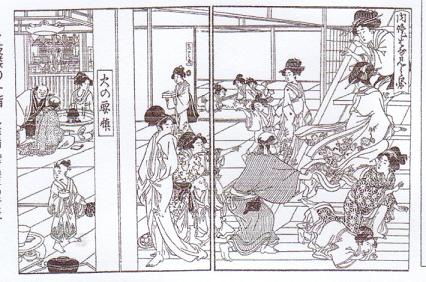

�ÂƂ́A�c�����ċg���ɔ���ꂽ���������ł������B�匩���ł́A���������T�`�U�l�͕����Ă����B���i�́A���v�i�Ԋ@�j��i�q�Ȃǂ̏㋉�V���̐g�̉��̐��b�����Ȃ���V���Ƃ��Ă̐S���₵���A���{�A���ȂȂǂ���������B

���������炸�E���E�����Ă���A������o���Y�����ɓ{����B�k�퐧�x���̂��̂Łu���Ċo����v�u����Ŋo����v�̐��E�ł������B

�����A8�Έʂ̏����ł͉���������������Ȃ����Ƃ���B�܂��o��B�����グ�ċ������肷��A�Ȃ�����{����B���œ{����Ȃ�܂������A�����Ȃǂ���͗e�͂Ȃ��u�r���^�v�����ł���B�܂��A����ł������Ă����o���Y��������������Ȃ��B

�������Ȃǂ͋W�O����͈�K���Ⴆ�Ȃ��B����ǂ��납�A�u�H�킵�Ă��炦�邾���A���肪�����Ǝv���v�Ɖ����ɂ��āA�O�傩��͓{��ꂽ�B

�Â̐Q���́A�W�O�̉��̂��̂܂����̔��Â��������ɁA��y�̓Â�V�������ƎG���Q���R���B

���Ƃ��āA�d���鑾�v�Ȃǂ��������Ē��߂Ă������K���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����B�����̐�y�V���Ȃǂ����̂ɂ͈Ⴂ�Ȃ��̂����A���ɁA�U�߂��܁i�d���鍂�����Y�j�Ɍ��������Ƃ��Ă��A

�u����A�����A���O��������Ƃ��Ȃ������v

�ƁA�y����������邾�����B

�e�����ނ��A�킪�g�����ނ��A�ő��A�ޏ������̐�����ꏊ�͋W�O�����Ȃ��B���ꂪ�^���i�����߁j�ƒ��߂āA���X���i���邵���Ȃ��̂ł���B

| �E����A�u�U���V���v�A�u�Ԋ@�v�A�u�ԓ��V���v�A�u�Áv��2�l�A�u�����v�u�����v�i�K�i�̏��j�B�Â�V���͐Ԃ����������������B |

���V���Ɓu���g���v

�Â����悻�A�P�Q�`�P�R���炢�ɂȂ�ƁA���̌�́u�U���V���v�i�ӂ肻�ł����j�ƌĂ��悤�ɂȂ�B

�����ł���ƒU�߂��܂���͉������邪�A�t�ɁA���̑��̎o���Y��������A���X�ƎG�p�𗊂܂��B

����̏��Ԃ��ԈႦ�Ă͂Ȃ�Ȃ��B����ƂāA�p���̏��Ԃ��ԈႦ�Ă��A�O�_�O�_�Ɛ���������Ă��܂��B���Z�Ȃ͓̂Èȏォ������Ȃ������B

�܂�ɁA��ʂ��ǂ������肷��ƁA�o���Y���u�v�i��l�̗V�������l�̋q���|���������邱�Ɓj�Ȃǂ̎��ɂ́A�҂�����q�̘b������ɔ��F����邱�Ƃ�����B������u�����V���v�i�Ђ����݂����j�ƌĂB

�o���Y��q�̒j����A���܂Ɂu���Ђ˂�v�i�`�b�v�j�����炦�邱�Ƃ��������B���̐��ł����l�͓����B

�W�O�̎�l�����̉�ŁA�e�W�O��17�ɂȂ�V�������l�����ƁA�u�V���o���v�i����I�ڂ̉Ԋ@�����j�Ƃ����s�����J�Â��邱�Ƃ��b��������B�����́u�����N�v�ł������̂ŁA�u���N��v�ɂ����16�ł���B

�������A������āu����g���v���I���B���̓�����͂���I�ڂ������V��������������B�W�O�ł����̋W�O�ɕ����܂��ƈ꒣���i�������傤��j�̐U�����^�����Ē�����B�i���R�A�V���̎؋��ɂȂ�j�B����ɂ́A���Ȕ�����Ȃǂ��o���Y�Ȃǂ���������A�݂��Ă�������肵�āA�����K�ƌĂ��g���V�s�̈�ԉ���̏ꏊ�ɏW������B

�擱����͎̂�O�B��O�͒��Ԃɂ�������炸�傫�ȏ��c���ɘX�C���āA�������Ƃ炷�悤�ɂ��Đ���s���B���̌オ����I�ڐV���B�����āA���̓�����͑��v�̒��̈�l���I��ē����ɉ�Y����B���̑��ɂ��A�ÁA���̑��̐V���A�o���Y�A�����A��O�A���̋W�O����̉����V�������܂ő����A�����K���璇�̒��i�Ȃ��̂��傤�j�ʂ����܂Ŏ��Ԃ������Ă������Ɨ�������B�ʂ�ɖʂ����W�O�⓹�̍��E�ɏW�܂����q��������́A���X�A���肪�������Ƃ��������B

���̍s�����I����ƁA�q������悤�ɂȂ�B�������A��������s���Ă��܂��ƁuSEX���|�ǁv�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����B

�����ŁA�O��͓���q�̒��ł����͂��قǂقǂɂ���A�����ŗV���̈����ɂ����ꂽ�A������x�N��̂������j��I�сA�b������������B�i�g����͂�������Ǝ����j�B�j�͂����������т������ɈႢ�Ȃ��Ǝv����̂����A���̓����A���ԓI�Ɂu�������v�͂���قǏd�v���͂���Ȃ������B����ł��A�Ⴂ���̏����i�V���j������̂�������h�ɂ܂�Ȃ��S�n�������ɈႢ�Ȃ��B

�������āu����v���}���邱�Ƃ��u���g���v�ƌĂсA���̓����u�N�G�v���n�܂�A10�N�Ԃ߂Ă��炤���ƂɂȂ�̂ł������B

|

�u�V���o���v�̐}�B�O��4�l������I�ڐV�����̌オ���v�i�Ԋ@�j�ƍ��E�� |

�u���g���v�̐} |

| ��ԏオ�u�����K�v�B��������u���̒��v�i�Ȃ��̂��傤�j����܂ŗ���������B | �@ |

���Ԃ��������

���w�Łu�Ԃ�������߁v�Ƃ����̂����邪�A����͏��ȁi�����l�����j�ɔ����鏭�����̂������̂ŁA�P��i����߁j�́A����ɂ�芷�Z���z�͈Ⴄ���A��P,�T�O�O�`�Q,�T�O�O�~�ʂł������B�����A���̉̂́u�����K�Ŕ���ꂽ�v�Ƃ������Ƃ������������̂ł���A���ۂ�30�`50���i30�`50���~�j���炢�ł������B

���Ȃ����������̂́A��ɁA�W�c���̐�������o������A�l�h�̔ѐ��菗�ō������ꂽ�B�g���ɔ����邱�Ƃ͊������Ȃ������B����́A���Ȃ�����l�i�ł���Ɠ����ɁA���{�́u�l�g�����v���֎~���Ă�������ł���B�������A��͂�A���ɂ͗�������A���Ȃ��u�e�v�ƂȂ�g���̘O��ƁA�����܂ł��u����v�Ƃ����u�_��v�̌`�ł̔����������B

���V���̔N�G����

�V���́A���������c�����납��g���肳�����āA���悻�Q�V�`�Q�W���炢�Ŏ؋��͕Ԃ����Ƃ����B������A�Q�V���ɂȂ�ƁA�q�̒����珫���g��C�����j��I�B���R�̐g�ɂȂ�ƁA�e���ɋA������A�j�ƈꏏ�ɂȂ����肵�����A�f(�����)�Ɏc���āu�����v(����)�ȂǂɂȂ�Ⴂ�����^�i�����j�������҂������B

���g����

�j���Ƃ��Ďc��̂́A���\�N�ԁi�P�U�W�W�`�P�V�O�S�j�Łu�~���v������łS�O�`�T�O���i��P�疜�~�]��j�B�u�~���v�̎؋����R�O���ʂŌ�͖Y���̎�蕪�B�u���v�v�ɂȂ�Ǝ؋��͂T�O�O�`�U�O�O���ŁA�g�������z�Ƃ��ẮA����܂Ő��b�ɂȂ����l�X�ւ́u���j�V�v���܂߂āA�P�C�O�O�O���i��V�C�T�O�O���~�ʁj���������ƌ����Ă���B

�g�����̓��ɂ́A�W�O�i���낤�j�ł́A�u�Ԕсv�𐆂��A�����ȐH����p�ӂ��A��ʂ�́u�j���̑V�v���I���Ă���i�S�āA�g�����l�̑K�Łj�A���̑O�ɗp�ӂ��ꂽ�u�āv�Ŋf�i�����j���������B

�V���N�ԁi�P�V�W�P�`�j�ɓ���ƁA���t�������q��Ƃ����O��́A����܂ł̂Q�U�N�Ԃɓn��A�Q��ڐ��삩��T��ڐ���܂ł̂S�l��g���������A�T,�O�O�O���Ƃ�������������߂��ƌ����Ă���B�����Ŗ��{���A�]��ɂ����z�߂���Ɣ��f�����A�Ȍ�́u�T�O�O���ȓ��Ƃ���v�ƌ����ʒB�܂ŏo���Ă���B

�g��������ɂ́A�܂��A�q����O��Ɂu���ꂾ���g�����������v�Ƃ̑��k������A�O��́A�ꉞ�͐e���Ɋm�F���Ƃ�A�ّ��̂Ȃ����Ƃ��m���߂������ŁA�q�ɐg�����ؕ�����ꂳ���A����ɂ́A�g����Ɩ{�l�̎؋����x���킹���B

�V���P�R�N�i�P�V�X�R�j�ɐg�������ꂽ���_���v�̐g�����ؕ��͈ȉ��̂悤�ɏ�����Ă���B

�u�ؕ��V���@��@�������V���_�Ɛ\���X��@���N�G�V���Ɍ������@�䓙�Ȃɒv�x�@�F�X�\�ɖ�����Ȃɔ퉺�@����ߗޖ钅���c�蓹��������Y�퉺�z����@���גM����q�O�S�E���������i�\��@�����ߌ�@����V�l����@�x��t��@�]�ˌ䒬���@�����V���o������ҕs�T�\���������͂�����ց@���l���V�����܂������Ɏw�u�\�ԕ~��@�፶�l�V�V�����Ɏw�u�\��Ɛ\�����̌����͂@����V�l�����@���l�Ƃ��䌜��퐬��@�����ꌾ�V�`�\�ԕ~��@�E�V���_�ᗣ�ʒv����͂@���q�S���ɉƉ��ܑ��Y�ց@���o���\��@����ؕ��@���@���\�\�O�N�C�̎����O���@��匹�Z�@���l���E�q��@�����l�Y�@�l�Y���E�q��a�v

�v��ƁA

�u���_�Ƃ������v�i�܂��́A�Ԋ@�j�͂܂��N�G�̓r���ł��邪�A���̍Ȃɂ����������A�F�X�ȏ��֑��k�����܂����B�܂��A�ߗނ�钅�A���c�A��ו��A�������Ȃǂ��ꏏ�Ɉ�����邱�ƂƂ������܂����B�����̂��߂̎�M����R�T�O�������Ȃ��ɍ����グ�܂��B���͍���A����V����@�x�Ƃ���Ă��钬���i�̏��Y�j������A���̓r���̒�����͂����̗V�����܂������ւ͏o������������܂���B�����A���̂悤�Ȃ��Ƃ����Ĕ��_�Ɨ��ʂ���悤�Ȃ��Ƃ�����A���q�P�O�O���ɉƉ��~��Y���ĂЂ܂��o���܂��B����̏ؕ��Ƃ������܂��B���\�P�R�N�C�V���R���@��匹�Z�A�ؐl���E�q��A���������l�Y�B�l�Y���E�q��a�v

|

|

| �����̍����Ă���j�́A�����Ă���V���̓���q�ŁA�����̐g�����𐾂����������B | ����q�ƂȂ�ƁA���̗V���Ƃ͗V�ׂȂ��B���̒j�͕��C�����Ă��܂��A鞁i�܂��j��藎�Ƃ���A����ɂ͏��̒����𒅂����A�F�̏��҂ɂȂ��Ă���B |

���V�������̈��

�l�c���i�P�O�F�O�O�j�E�E�E�V���������N�������A�U���V���i��=���ނ�̗��Q�Ɓj���|�����n�߂�B������o���V���͂܂����ɓ���A�H����������A���ςɂ�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�����m�̂������莆�������̂����̍����B�₪�āA�ݖ{���╶�g���i�X�։��j�A�������Ȃǂ�����B

��c���i�P�Q�F�O�O�j�E�E�E��O���u�������܂��܂��v�ƕ��C�̏I����G����܂��B�V�������̔��������I���A���������n�܂�B���v�A�i�q�Ȃǂł̒��̎w����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������ꍇ�́A�����܂ʼnԊ@�����B�U���ȉ��́A����ɂނɓ�K�ɘA�ꍞ�ށB

���c���i�P�U�F�O�O�j�E�E�E���������Ђ���B�V�������̐H���B�H��~�ɂ͗z��������̂������̂ŁA���̍��ɂ͌����ɂ͈�Ăɓ��肪�_�����B��̕��̉Ԋ@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ȃǂ��J��L������B

�Z�c���i�P�W�F�O�O�j�E�E�E���~���i���������j�ƌĂ��O�����̍��}�ƂƂ��ɖ錩�����n�܂�A�U���ȉ��͊i�q�˂̑O�ɕ��сA�f�����l�̉������������Ȃ�B

�܃c���i�Q�O�F�O�O�j�E�E�E�o�O�����q�̉������낻��I���ɋ߂Â��A���t�i������j�ƂȂ�B

�l�c���i�Q�Q�F�O�O�j�E�E�E�A��q�₱�ꂩ��g����q�̑��}�ŋW�O�͈�ԖZ�������ԑтƂȂ�B

��c���i�Q�S�F�O�O�j�E�E�E�������B���q���l�@����č���������B�����l�c�Ƃ��ĂB

���c���i�O�Q�F�O�O�j�E�E�E������B�V�������͏��ɂ��B

���c���i�O�S�F�O�O�j�E�E�E�V���͔��܂�q�Ȃǂ��܂߂āA���ׂĂ̋q����܂ő���B��A�q���o���Y�ɔw���ĕ��C�������j��U���V�������ő҂��������āA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o���Y�̂Ƃ���֘A��čs���ܟB������̂����̍����B

�Z�c���i�O�U�F�O�O�j�E�E�E�q�𑗂�o���āA�g�̉���Еt���āA����ƗV�������̏A�Q�̍����B

�@�Ԋ@��i�q�̕����Ŏd����V�������̑|�������A |

�V���͏�����N����ƁA�����ɓ����������B�E���͙̂ŗp�𑫂��Ă���B |

�ꍏ�̋x�e �ꍏ�̋x�e |

|

| ���茩���ɏo�邽�߂̐g�x�x |

���V���̂��̎肱�̎�

�g���Ƃ����Ƃ���́u�R�v�Ő��藧���Ă���B

�V���͉��l���̋q�ɁA

�u��i�ʂ��j����ɍ�����v

�ƁA����Ȃ���A�q�͓�x�Ɨ��Ȃ��B���ꂾ���u�g��v������A��H��́u�o�b�N�}�[�W���v������B

�q�͋q�ŁA

�u�܂������v

�ƁA����Ȃ���A���̒��ŏ\���ȃT�[�r�X�����Ă��炦�Ȃ��B

����ɁA

�@�@�@�@�h�X��i���������j�ɉR�����ȂƖ����������h

���u�X��v�͖{���A���v�i�܂��́A�Ԋ@�j�A���w�������A�����ł́u�V���S�́v���w���Ă���B

������܂���ɂȂ�Ǝv����q�ɂ́A�u�N�����v�i�����傤����j����������A���w�������A�j�̖��O��r�Ɏh�����肵�āA�V���̐��ӂ̏Ƃ����B�����āA�q�����̗V���ɕ��C�������Ȃ��悤�ɂ����B

���u�N�����v�Ƃ́A�F��_�ЂȂǂ����s�������̌�{�i���Ӂj�ɁA�u�_���ɐ����Ď��̌��t�͉R�ł͂���܂���v�Ə��������̂��q�ɓn������A�q�̖ڂ̑O�ň��ݍ���ł݂��Ĉ���\���̂��邵�Ƃ����B

�N�����͂���������{�ɏ����ꂽ |

|

|

| �@ | �u�w��v�@��T�̗V���͋C�₵�� | �u�h�v�@����݂̒j�̖��O���@���Đ��ӂ������� |

�������w

�s(�����j�͌����ĉq���I�ł͂Ȃ��B�~�łȂǂ͂�����܂��ł������B�s���̕a�ɂ��������V���́A���������N�ɐH�����^�����A�蓖�ĂȂǂ�������ɁA�����������ʂ̂�҂����B���˂����ɑK��S�������āu�������ݎ��v�֎������B���ł́u����v�ƌĂ��匊�ɓ������݁A�ȒP�ȓnjo�ł��܂����B���o���A����@�A���A��ގ��A��S���Ȃǂ��������B

���|��

�|�҂͂͂��߁u�x��q�v�Ƃ������B��ʂ̗ǂ������O�����������āA�����~�ŗx������̂����肵�Ď�����グ���B���\�̖�����ɁA�����������������u�|�ҁv�ƌĂԂ悤�ɂȂ����B�̂��Ɂu���|�ҁv�A�u�s(�Ȃ�)�̌|�ҁv�A�u�[��|�ҁv�̔h�����ł��Đ��͑��������J��L�����Ƃ����B

���ł��A�u�[��|�ҁv�͒����̏�ɉH�D���͂����Ă����B�����āA�������ɂ́u�ۂv�Ƃ��u�g�z�v�Ƃ��̒j�̖���t���ĕ����������Ă����B

�u�f�̌|�ҁv�́A�N�G�����̗V�����j�ɂ��g�������ꂸ�A�W�O�Ɏc���ĎO�����A�ՁA���ہA�Ȃǂ̎����̓��Z�����ĉ��Ȃ̐���グ���ƂȂ����B

|

|

|

| �f�Ɏc���Č|�q�i�|�ҁj�ɂȂ����������̗��K���i |

���x���i�����ǂ��j

�g���̋q���������n�߂�ƁA�W�O�����ł͂Ȃ��V�������������ɍ������B�����ŁA�O�傽�����W�܂苦�c�̌��ʁA����s���ւƑi����B���{���F�̋g������̑i���͒���s���Ƃ��Ă������͂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�����āA���i�͖ٔF�����Ă���̂����u�x���v�ƌĂ�鎄���̓E�����s����B�U���i���ꏊ�̍��Q�Ɓj�͌l�c�Ƃł���A�����ǂ��ɏo�v���邩��������Ȃ����ߏ��O���ꂽ���A��ɁA�������A�o����A�����i��ȁA���ꏊ�̍��Q�Ɓj�Ȃǂ̎����i�����E�����j���Ώۂő������ɂ�200�l�]��ɂ��Ȃ����Ƃ����B

�E�����ꂽ���������́A�܂Ƃ߂ĘO�傽���Ɉ����n���ꂽ�B�����āA���肪�s����B���l�������肷��A���R�A�����l���t�����B�������Ĕ������ꂽ���������́A���ꂼ��̋W�O�ɘA��čs����A�W�O�̎d����Ȃǂ�����邪�A�ޏ������͂��łɏt��o���҂ł��邽�߁A�����ɂ��������ɏo�ċq����邱�Ƃ��ł����B�V�������̊K���̒��ł́A�������A�ʼn��ʂł���A����ɂ́A�u�z���Y�v�i���������낤�j�ƌĂꂳ�����܂ꂽ�B

����グ�̑S�Ă͘O��Ɏ��グ���u�����v�ł������B�������A�ޏ�������3�N�Ԗ����œ����Ή�����ꂽ�B����Ƃ͊f�i�����j����o�Ă��ǂ��ƌ������Ƃł���B�O�傽���́A�ޏ��������܂������ɂȂ邱�Ƃ͕�������Ă͂������A���ォ��́u3�N�Ԗ����œ�������A�������v�Ƃ����ʒB���o����Ă������ߎd���̂Ȃ����Ƃł������B

���x���œE�����ꂽ�����v�ɂ܂ŏ��l�߂��V��

���͓����ł������u���R�v�Ƃ����V���ł������B�i���ꏊ�̓����̍��Q�Ɓj.�B����������A�܂��A�j�����R�����̂ŗ]��ڂ����͏q�ׂ��Ȃ��B

�x���ɂ�蔄���Ƃ��ĕߑ�����A3�N�Ԃ̖���������I������A�W�O�̐e���i�V�������͘O��������Ă�ł����j�̎R�{�F���ɗ��܂�ċW�O�Ɏc�����B

����́A�����̔N���ł����R�̔��e�̐l�C�͕]���ɕ]�����ĂыW�O�͔ɐ������B�����āA���X�Ə��i���d�˂āA���ɂ́A�O�傽���̗��ŏ��R�͐�������A�O�傽���̖����v�ł��ɑ��v�ɂ܂ŏ��l�߂��̂ł������B

���R�͍]�ˎ��㏉���̏����ł��������A���e�ɉ����t�@�V�����Z���X���D��Ă���A�ޏ����l�Ă�����������H���Ă������^���u���R鞁v�i����܂܂��j�ƌ����A���Ȃ��Ƃ��A�]�ˎs���ł͏����̊ԂŔ����I�Ȑl�C�ƂȂ����ƌ����Ă���B�܂��A�ȓ���̒��߂̒����́u����v���l�Ă��A����́A�ȑO���������Ă����u�O�O���C�v���炻�̖���������Ƃ����Ă���B

�@ |

| �@�f�����鏟�R�̊G�i���C�ɓ���̏��R鞂����Ă���j |

��2�K�ŏ���

�W�O�͑S�Ă�2�K���ĂŁA��������͂ނ悤�ɂ��Č��Ă��A�Ԏ��͂قړ��ꂳ��Ă����B�匩���ł͊Ԍ���24���A���s����40��������s��ȂĂĂ��̂ŁA�V�������߂Ƃ��ĕ���l�Ȃǂ����킹���100�l�]�肪��炵�Ă����B

1�K�͋W�O�œ����҂����̐����̏�ŁA�䏊�A�́A�����C�A����l�����̕����A�����i�Ȃ����偁�O��̋��ꏊ�j�A�O��̉Ƒ��̕����A�s�������A�Ȃǂ��������B�s�������͒��Ԏg��Ȃ��s�����d���������ł������B�����āA�\�ɖʂ��Ē������̍��~���������B

2�K�ɂ͎l���ɉ��т��L��������A���̗����ɏ���̂��߂̕����A����p�̕����Ȃǂ�����ł����B

�܂��A�����̑�H�̋Z�p�ł͔��ɍ��������߂��u�́v��2�K�ɂ͂������B

���̂��߁A�u2�K�ŏ��ւ����ė����v�Ƃ����g���ŗV��ŗ������Ƃ��Ӗ����Ă���A�j�̎����ł��茩�h���ł��������B

|

|

| �W�O��1�K�E���� | �W�O��1�K�E�u�̗p�S�v�̒����獶�������ƘO��Ƒ��̋��ꏊ�ŁA�Öق̗����̂��ƗV���͗p�̂Ȃ�����͊�{�I�ɗ�������Ȃ����ƂƂȂ��Ă����B |

|

|

| �W�O��2�K�E��������͂ނ悤�Ɏl���ɘL�������тĂ��� | ���������L�ƒ��� |

|

|

| �W�O��2�K�B�������ł͎����̍Œ��B�E�����̒����̗��ꂽ�V���͖��߂��I��������B���̉E�葤�͂��ꂩ�炨������B | �W�O��2�K�E�E�[�̍��������̒j��2�K�ŏ��ւ����Ă��� |

���I�P���̏��u

�u�I�P���v�B�܂�́A�K���g���ʂ����ăX�b�J���J���ɂȂ����҂̂��Ƃł���B�I�P���Ƃ킩��ƌ����̎�O���łĂ��āA�����̑O�Ɉ�������o���A�傫�ȉ���킹���B���ɂ͏����ȏ������J���Ă���A�N���҂ɂ����̂ł���B�ċւƃ����`�����˂��悤�Ȃ��̂ł���B���̊ԂɎ�O�́A�܂��z��������͋q�̊W�҂���V������W�߂ĉ�������A�z������ł���I�P���Ƃ킩��ƁA��ӂ��̂܂܂ɂ��āA��������ɋ킯���������B���̎��̉�������u�t���n�v�ƌĂB

����K���Ȃ��Ă��V�ׂ��H�H

�q�́A�܂��͋g���̑�ʂ�̒��̒��i�Ȃ��̂��傤�j�ɂ���A�s�����̈��蒃���ɗg����B��ʂ�̎������J���A�܂����ēX�̎҂��g���Ƃ��ċW�O�֑��点��B�₪�ċW�O����͉Ԋ@�i�܂��́A�i�q�j���₩�ȉԊ@�������J��L���Ȃ��璃���ւƌ������B

���蒃���ɒ������Ԋ@�́A�����q�Ǝ����ނ��킵�Ȃ���k������B�₪�āA�j�͈��蒃���̎�O�ɐ擱������A�Ԋ@�͍ĂщԊ@�������J��L���Ȃ��玞�Ԃ������ċW�O�ւƌ������B�ʂ���s�������l�X�͑A�܂������ɂ����������߂邾�����B�Ԋ@�ɂ��Ă����������Ԋ@�����Ƃ����h��Ȑ�`�́A����̖���m�炵�߂�Ɠ����ɋW�O�̐�`�ɂ��Ȃ�A�W�O�ł̊����グ���B

�W�O�ɒ����ƁA�Ԋ@��p�̕����ōĂю������J�����B�䉮�ƌĂ��d�o�������X���獋�ȗ��������A�|�҂╕�ԁi�ق����j�|�ҁj�ɂ��O�����A�����ہA�S�A�x��A�����|�A�Ȃǂ��J��L������B

�������Đ���ɑ�������́A�q�͂��悢��Ԋ@�Ƃ�������ł���B���蒃���̎�O�͓�l���Q���ɓ���܂ŁA�����ɂ��Đ���A��������Đ��b�ɂ�����B

�����ɂȂ�ƁA�w�肵�������ɂȂ�ƈ��蒃���̎�O���킴�킴�W�O�܂ŋq���N�����ɗ���B�q�͔w�L�т̈�ł����Ă���A�Ԋ@�Ɍ������Ȃ���A��O�ƂƂ��Ɉ��蒃���֍s���A�p�ӂ��ꂽ�G���ȂǂŒ��H���Ƃ�B

���ꂪ�A�g���ł̍ō����ґ�ȗV�ѕ��Ȃ̂ł���B

���蒃����ʂ����V�тł͔��ɍ������B��ӂ�30����40���͂Ƃ�ł��܂��B�������A��x�͂��Ă݂����j�́u���v�Ɓu���h�v�ł��������B

�Ƃ��낪���̌�A�q�͗T���Ȃ͂��Ȃ̂Ɉ�K���x���킸�Ɉ��蒃������ɂ���B���蒃���ł̎�����A�W�O�ւ̎x������g��A�W�O�ł̎����̎����A�|�҂╕�ԁA�Ȃǂ̎x�����B

���āA�ǂ�����̂��H�H

���́A�����̔�p�̑S�Ă����蒃�������đւ��Ă���Ă���A���蒃���͌����X�Ȃǂ։���ɍs���̂ł���B�]���āA�q�͈�K�������ƂȂ����V���ł����̂ł���B

�q�ƈ��蒃���̐M�p�W�����藧���Ă�������̏��ƂȂ̂ł������B

|

�@�@ �@�@

�Ԋ@�Ƃ̈�� |

| ���蒃���B���̒��ɂ͒��������Ԃ��A���̕M���Ƃ����̂��G�ɕ`����Ă���u�R���b���v�B����������E���ɂ͈ꗬ�̒���������������ˁu���������v�ƌĂꂽ�B��������̎w�������Ԋ@�͒����܂ł��u�Ԋ@�����v�������B |

����D���@

�V���Ƃ̏���͑S�āu���̒��o���v�ł���B�����́A�R���h�[���Ȃǂ��Ȃ��A��D���@�͉����Ȃ������B

�܂��Ȃ����x�ōs��ꂽ�̂́A�����܂�߂ĉA���̉��[���l�ߍ��ށA�ȂǂƂ������@���s��ꂽ�B

�V���͋q�Ƃ̏�����I����ƁA���Œj�̈ꕨ��@���A����̔镔���@�����B�����āA

�u���傢�ƁA�����𗊂�ł��₷�v

�Ȃǂƌ����āA��������ɂ��āA�̂ŕ��A�����Ă���A���C��Ŏc�蓒���ɋ���ŁA�A���J�ɐ�����B

���A������̂́A���a�̗\�h�̂��߂ł���A�A����͔̂D�P��h�����߂ł������B

�����A���ۂɂ́u�C�x�ߒ��x�v�ł����Ȃ������B�~�ł�ҕa�͖������A�V���̔D�P�����m��Ȃ������B

�����āA�D�P�����Ǝv����V���ɂ́A�����A�K�i��2�`3�i������Ƃ��납���э~�肳����B���邢�́u�z�E�Y�L�v���A���ɓ���āA���Œe��������B

�܂�A���Y�𑣂����Ƃ��l����ꂽ�̂ł������B�܂��A�s��ɂ́u�فv����ɍs����҂��������A�����������A���������A���������ė��Y�������悤�Ƃ��������ŁA������������̂Ȃ����Ö@�ł������B

�ʂ����ꂽ�q�ɂȂ�ƁA����ɁA

�u�����A���ɂ������āB�萅�i���傤�����g�C���j�ɂł��s���Ă��Ⴂ�v

�Ȃǂƌ����҂������B

�q�́A�V�������ɂ������āA�萅�֍s�����Ƃ�m���Ă���̂ŁA�W�O�̎d����Ɂu�ʁv�ł���B�ƁA���Ӗ��ʂȂ̂����A���������q�́A�V���̊Ԃł́u���ʁv�ƌĂ�āA�t�ɔn���ɂ��ꂽ�B

���V���̖��H

�V���̒��ł��Ԋ@��i�q�Ȃǂ̈ʂ̍����V���́A�����p�i�A���M��A����̑��g��A���ϕi�A���K���Ƃ��Ďd����Â�V�������̗{���A�Ȃǂ�P�o���邽�߂ɂ�����e�N�j�b�N����g���ċq����v�������B

�܂��A�������������V�������݂Ƃ���T���ȋq�w���A�����P�ɋW�O�Ŕޏ�����������đK�𗎂Ƃ������ł͂Ȃ��A�~���͂������̂��Ǝl�G�܁X�̃v���[���g��t���͂����邱�Ƃ��A�j�́u���Ȍv�炢�v�ł���u�X�e�[�^�X�v�ł������B

�]���āA�ޏ������́A��{�I�ɂ́u���v�Ƃ��Ă̐g�����͂��܂�ǂ��Ƃ͂���Ȃ��������A�����͂����A���ɂ͗�������A�O�傪�����z������悹������A�e��{�l�Ƙb����������Ŗڂ��Ԃ邱�Ƃ����R�̂��Ƃ̂悤�ɍs��ꂽ�B�����āA�V���̔N�G�����͂��悻27�`28�Έʂł��������A�N�G�������鍠��N���̒��r�ł����Ă��g����������U�߂����܂��Ă���A�f����ɂ��邱�Ƃ��ł����B

�ʂ��Ⴍ�w��������قǂȂ������V�������́A�؋����c�������g��������j�����܂炸�A�d���Ȃ��W�O�Ɏc���āu�����v�A�u�ѐ����v�A�u�D���q�v�A�u�ԓ��V���v�A�u���ېV���v�u�O�����V���v�A�ȂǂƂȂ����B

�܂��A�f���́u�،����v�ʼn҂��҂�A�f���o�Đ�������o������Ȃǂ̉��ꏊ�ɐg�𗎂Ƃ��҂������B

���u�����v�E�E�E�E�E�Ⴂ�V�������̋���|����B�ƌ����Ε������͗ǂ����A�V�����u�������v�i�E���j�ȂǂŎ�O�Ȃǂɕ߂܂����肵�����͋W�O�̗���ɂ����ɒ݂邵����A����t�����肵�Ē|���ŎU�X�ɒɂߕt���A�H�������N�ɗ^�����A���̗V�������̌������߂Ƃ����B���ɂ͎��S����V�������Ȃ��Ȃ������B�܂��A�q��{�点���肵���V���Ȃǂ��|���ȂǂŐܟB�����B�u�����o�o�A�v�A�u�Ԏԁv�A�u���ԁv�A�ȂƌĂ�ċ����ꂽ�B

���u�ѐ����v�u�D���q�v�E�E�E�E�����͋W�O�̗����Ƃ��ē������B

���u�ԓ��V���v�E�E�E�E�E�Ԋ@��i�q�̃}�l�[�W���[���߂��B

���u���ېV���v�u�O�����V���v�E�E�E�E����̌|�����ċW�O�Ɏc��|�q�i�|�ҁj�Ƃ��ĉ��Ȃ�グ���B�i�|�҂̍��Q�Ɓj�B

���u�،����v�E�E�E�E�f���́u���͊݁v�Ɓu������͊݁v�ň����K�ŗV���Ƃ��Ă̎d���𑱂����B�i�u�،����̍��Q�Ɓj

| ����� |

���،����i����݂��j

�g���̊f�͍����V������őK��������A�Ǝv��ꂪ���ł��邪�A���������C���[�W���悤�ȏꏊ�����͑��݂����̂��B

�������ƁA�܂��ɂ����͕ʐ��E�ł������B�₩�ɍʂ�ꂽ���蒃����W�O���Ђ��߂�����ŁA�������Ǝl���������y�������͂݁A���̂��������ɕ�5�ԁi��9���j�����Ƃ���ł���2�ԁi��4���j�A�[��3�`4�ځi1�j�́A�ʏ́u�������ǂԁv�ƌĂ��u��a�v�i�����ǂԁj������A�����͐����p���̔r���H�ł�����V�������̑������i�E���j�h�~�̂��߂̖x�ł������B�����āA����������E��̂������ǂԂɉ�������т��u���͊݁v�i�ɂ������A�܂��́A��O�͊݁j�ƌĂсA����̈�т��u������͊݁v�ƌĂB

�����Ɂu�،����v�i����݂��A�܂��́A�nj����E�ڂ˂݂��j�ƌĂ�镽���ŁA��4.5�`6�ځA���s2.5�`3�Ԃ̊Ԏd��̒�����5�`8���ɋ���Ă������A�Ȃ��Ă����B

���̈�т́A���́A�N�G���������V�������̒��ł��A�W�O�ɂ��c�ꂸ�A�j�ɐg���������Ă��炦�Ȃ������V���������g�𗎂Ƃ����ꏊ�Ȃ̂ł������B�ޏ������͂��̋����Ԏd��̒��ŐQ�N�������W�O�Ɠ������悤�ɋq��������B

�،����́o��g�v�i�ЂƂ���j�ƌ����A���Ԃɂ��Ă킸��10�`15�����w�����B������u�����̊ԁv�Ȃ̂��B�����āA�g���100���i2,000�`3,000�~�j�ł������B�l�C�̐茩���ɂ́A�u�����I��邩��v�ƍs�ł����ƌ����B

�������A�قƂ�ǂ̒j�́u�����̊ԁv�ŏI����͂����Ȃ��A���̒����̎����傩��h�����ꂽ��O����u���Ԃ����������v�ȂǂƁA�A�F�X�ȓ�Ȃ�t�����Ď��ۂɂ�100���̐��{�����ꂽ�Ƃ����B

|

�茩���i�͊����j�̗l�q �茩���i�͊����j�̗l�q |

| �u���͊݁v�i��O�͊݁j�Ɓu������͊� |

���g���̉Ԍ�

�V�������͈�؋g���̊f����s��֏o�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

����Ȕޏ������ɂ��l�G������������u�s���v���������B

���N3��1���ɂȂ�ƁA���ցA��A�����A�Ȃǂ̐A�ؐE�l���������o�ŁA�g���̒����n�ɂ����ʂ�i���̒��E�Ȃ��̂��傤�j�Ɉ�ӂɂ��Ė�1,000�{�̊J�Ԃ��y���߂����ȍ��̖��������B

��Ԃɂ́A�ʂ�ɖʂ������蒃������ᓴ�i�ڂ�ڂ�j���ă��C�g�A�b�v�����āA�܂��Ɂu�s���v�ƌĂ��ɂӂ��킵�����i�����o�����B

�V�����ɗ����j�����ł͂Ȃ��A���������邽�߂����ɖK�ꂽ�l�X�ŁA���̒��͒�����킸��������B

�V�������́A�c�Ǝ��ԓ��ɔ����o���킯�ɂ��������A�Q��Ԃ�ɂ���ʼn��ς����A�u�Ԍ������v�i�Ԉ߁E�͂Ȃ�����A�Ƃ��������j�𒅂Ē��̒��̍����ɍs���C�ɓ������ꏊ������ƁA�Ԍ�������E���ŗ����ɕR��ʂ��Ėɒ݂邵���B����͎�����p�̏ꏊ�������Ɠ����ɛ햋�ւ��Ƃ������B�����āA�����ŋq�����Ƌq�Ƌ��Ɏ����̏ꏊ�ֈē������āA�p�ӂ��Ă���������U�����A�|�҂Ȃǂ������Đ���ȉ�����J��L�����̂ł������B

�������ĉԌ����\���Ɋy���ނ�3��28���ɂȂ�ƁA���ɂ��č��̖͐A�ؐE�l�����̎�Ŏ�菜����Ԍ��̍s�����I������B

�������A���̉Ԍ��́u���v�̋G�߂ƂȂ�A�܂��܂����̒��ɖʂ�����蒃���ɓ��I�����炦���A��ɂ̓��C�g�A�b�v������ėV����q������������B

���̒��̍����� |

|

| �Ԍ�������R�Œ݂邵����̉��Ȃ��m�ۂ���Ɠ����ɛ햋�ւ�Ƃ����@�@�@ |

|

���̒��̓��I |

| ���̒��̉Ԍ��̓��킢 |

�����ꏊ�i�����j

���{�̋����Ă��Ȃ������i�����傤�������u�����v�Ƃ��Ăꂽ�j�̂��ƁB�W�c���i���イ���傤�j�ƎU���i���傤�j�ɕ�����ꂽ�B

�W�c���E�E�E��������o������A�ѐ����i���L�Q�Ɓj�ȂǁA������h�ɕ������ďt�����B

�����i��ȁj�E�E�E�E�E�����i�K���j�ɂ�����������A���_�c�̖x�O���̉��~�O�ɂ������u�O�O���C�ł́u���R�v�Ƃ��������i��ȁj�͐l�C�m�n�P�������ƌ����Ă���B

�U���E�E�E�E�E�R�]�i������j�E�E�E�E�E�E�E���̂��R�𒆐S�ɏo�v�����B

�@�@�@�@�@�@�@�d�i�������イ�j�E�E�E���a�`���i�N�ԁi�P�V�U�S�`�P�V�W�P�j�����s�����A���d���ɖ݂��\��������Ȃ���t���������B

�@�@�@�@�@�@�@�D�\���i�ӂ˂܂イ�j�E�E�E�V���i�P�V�W�P�`�P�V�W�X�j�����s�B�\���邱�Ƃ�\�����Ƃ��āu���i���c��j�v�̑D�̒��ŏt�����B

�@�@�@�@�@�@�@���i�悽���j�E�E�E���\�N�ԁi�P�U�W�W�`�j����o�v����悤�ɂȂ����B���L�Q�ƁB

�@�@�@�@�@�@�@��u��i�т��ɁE�E�E�V�a�`�勝�i�P�U�W�P�`�P�U�W�V�j������o�v���n�߂��B���L�Q�ƁB

�Ȃ��u���ꏊ�v�ƌĂꂽ���́A�u���v�ɓo��Ύl�������n����B�܂�A�u���ڔ��ځv��u������v�Ɠ������������i�{�ł͂Ȃ��j�������o�����炫�Ă���B

����u��(�т���)�ւ̓���H

�u��u��v�Ƃ͏������i�ɉ���Ă����u��v���u���w�v�ɗ������҂��������B�V�a�N�ԁi�P�U�W�P�`�j������o�v���n�߂��B

��m�p�ŏ��w�Ƃ͕ςȂ��̂����A�V�哪�ɐF�C��������ϑ̒j�����āA�]�˂ł͂Ȃ��Ȃ��̐l�C���������Ƃ����B���̂ŁA

�@�@�@�h�O�P��(���ɂ�)�҂�����u��͌�����h

�Ƃ���������B�܂�A�����̎O�P�����x�߂Ȃ��قǔɐ������A�Ƃ������̂ł���B

��ɁA�u���h�v�ɂ��ނ낵�ď������s�������A���ۂQ�N�i�P�V�S�Q�j�A��u��ƕ��m�̐S���������N����A���h�̈�ēE�����s��ꂽ�̂��@�ɔ�u��͎p���������B

�����(�悽��)

���s�ł́u�ҌN�v(������)�E�E�E���ƂȂ��������B

���ł́u�y�Łv(������)�E�E�E�E�E���ł���炢�t���̈ӁB

�]�˂ł́u���v�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E����́A��ɂȂ�Ƒ�̂悤�ɖڂ��Â炵�đ�����������B

�u�}(�����Ȃ�)�ĎL�P���A�{���A���O�A���O�P�����o�ĐF��A���k�}�Ďl��ɋy�ԂƉ]�Ӂv�i���쑭�k�j�Ƃ��邩��A

�]�˂̏��̌\�l�Ɉ�l�̊����ł������Ƃ��B

���̏o�v����̂͂ق��ɂ������A�����A�������A���q�݂͊Ȃǖ��̂���y�肪���������B�ޏ������͖��̉A���炷�`���Əo�Ă��āA�����̒j�̑������������ēy����~��A��[�ɐς�ł���ޖ̊ԂȂǂŎ������܂����B���Q�̃S�U���B��̏�������ł������B�������A�B��u�����v(����)�ł������B

�ʔ����Ƃ���ł́A���̏o�v���邠����ɂ́u�������v����������܂��A����ς�ɋ�����H�ׂ�҂������B�܂��A�����������炦��������A�q��������܂Ŗ��Ƌ����������Ԙb�������肵���B���邢�́A������H�ׂɗ����q���邪�����ɋq�����������肵���B

|

|

| ���@ | ���̉��̋����� |

���ѐ����i�߂����肨��ȁj

�]�ˎl�h�A�܂�A�i��A��Z�A���A�����V�h�A���l�h(�����キ)�ł���A�����ɂ́u�ѐ����v(�߂����肨���)�Ƃ����h�ꏗ�Y�������B�h��̊������̂��߂ɖٔF����Ă��āu�ꌬ�ɕt����l�v�ƌ��߂��Ă͂������A�h�̕\�Ɋ���o���ċq����������͓̂�l�ł��������A���ɉ����낼��E�E�E�B

|

| �h��ł̋q�̒D������ |

�������̂��l�i

����ɂ���ċ��K���l���Ⴄ���A���\�N�ԁi�P�U�W�W�`�j���̑���ŁA�P������Q�T�~�����B

���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�Q�S������U�O�O�~�B

�D�\���E�E�E�E�E�E�E�E�E�R�Q������W�O�O�~�B

��u��E�E�E�E�E�E�E�E�E�P�O�O���`�Q�O�O������Q,,�T�O�O�~�`�T,�O�O�O�~�B

�R�]�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�Q�O�O���`�T�O�O������T,�O�O�O�~�`�P�Q,�T�O�O�~�B

�����E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�T�O�O���`�P,�O�O�O������P�Q,�T�O�O�~�`�Q�T,�O�O�O�~�B

�ѐ��菗�E�E�E�E�E�E�E�E�S�O�O���`�U�O�O������P�O,�O�O�O�`�P�Q,�T�O�O�~�B

�����Z���z�́u�V���̗g��v�ŏq�ׂ܂������A������ɂ��邩�ʼn��l������Ă��܂��B

�����֑g�i���傤�ׂ݁j

���N�ԁi�P�V�T�P�`�j������o�v���n�߂��B����́A�T���Ȋ��{�Ȃǂցu������i�߂����ڂ������j������v�Ɩ����A���z�̎x�x���������߂āA�����������Ȃ������ɖ�̏��̒��ł킴�ƐQ���ւ����A�ɂ����炤�u���\�s�ׁv�ł������B

�����s�̎���

�L�b�G�g�����s�̍ċ�������ɂ�����A�ԊX���u�����n��v�Ɂu�����v�Ƃ�����p��u�V�����v�Ȃǂ��W�߂܂����B�₪�āA�Z��V��i���F���{�莛�̖k���j�ֈڂ���u�Z���O�ؒ��v�Ƃ��ĉh���܂����B����ɁA�]�ˎ���ɓ����Ă���́A���̊X���l�����}���������߁A���i�P�W�N�i�P�U�S�P�j�Ɏs�X�n�̐��́u�鐝��v�ֈړ]�������܂����B�����āA�f�̈�т��A�����ɂ́u���V���~�v�ƌĂ��܂������A���̈ړ]�͓ˑR�́u�ړ]���߁v�ł����̂ŁA���傤�ǁu�����̗��v���I�����������ł�����A���̍Q�������Ђ˂��āA�ʏ́u�����i�����j�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����B

�����ɂ́u�g���v�i������j�Ɓu�u���v�i������j������A�u�g���v�́A����Ō����Ɓu���������v�ŏh���{�݂͂Ȃ������B

�����ŁA����s�́A�܂��A�u�g���v�ɍ��𐘂��A��������g�����o���āu�u���v�́u���v�v���Ăъāu���������v�ł̎�H�����ɂ��A���v�ɋC�ɓ�����A�u�u���v�ֈē�������Ė�����ɂ����B

���̎��s��ꂽ�̂��u���v�����v�������B�������A�]�˂́u�Ԋ@�����v�̂悤�ɂP�O�l�߂����]����قǂł͂Ȃ��A���������T�`�U�l�ɂ������������B

�����̎���

���Ɍ������\���Ă����u��v�Ƃ����u�u���v�������N�ԁi�P�U�U�P�`�j������N�ԁi�P�U�V�R�`�j���ɑ��̐V���ֈړ]�����̂��n�܂�Ƃ���Ă���B

���̎��A���̌����̊ŔV���ł������u�[�����v�v���ꏏ�ɑ��ֈڂ�A���ł͑�ϗL���ɂȂ����ƌ����Ă���B

���݂ł��A�P�P����Q���j���Ɂu�������v�Łu�[�����{�Ձv���s���Ă���B

�������Ɠ����悤�Ɂu�g���v�Ɓu�u���ތ`���ł����̂ŁA�u���v�����v���s��ꂽ�B

���I���i���Ԃ�j

�I�ɍ��������q��i�ʏ́E�I���E����9�N�i1669�j�H�`����19�N�i1734�j4��24���j�́A�I�B����i���E�a�̎R���L�c�S���j�̕n�_�̉Ƃɐ��܂ꂽ�B�₪��18�`19���A����ȕn�����Ɍ�������č]�˂֏o�ė����B�����āA�E��]�X�Ƃ��邤���ɏ��l�̖��u����v�ƒm�荇���A����̏Љ�Łu���؉��v�œ����悤�ɂȂ����B�Ԃ��Ȃ���l�͗��ɗ��������A�g�p�l�Ə��Ƃ̖��B��l�������͂����Ȃ������B�����A�������̈���ɐ������ꂽ��l�́A

�u1,000���݂��Ă��B1�N��ɔ{��2,000���ɂł�����A��������Ă��B�����A���ꂪ�ł��Ȃ��������́A�ꐶ�U���̓X�ł������������Ă��炤�v

�ƁA�������o�����B

�����ŋI���́A���Z�ȓX�̎d�����I���Ă���A�]�˂̏����ɉ��������Ă��邩��^���ɏ����W�������B�����āA�I�B�ł͓O���́u�݂���v���]�˂ł͌��\�Ȓl�i�Ŕ����Ă��邱�Ƃɖڂ�t���āA�I�B�ł݂�����t���đD�ō]�˂։^�сA�݂��ƁA1�N��ɂ�2,000������ɂ����B�����āA�I�������������A���ʂ���A�C�f�B�A���o���āu���ȁv�ƌĂꂽ����Ƃ߂ł����v�w�ɂȂ����̂ł������B

���̌�́A�I�B����݂͂�����^���A�A��̑D�ɂ͋I�B�ł͒��X��ɓ���Ȃ��u�����v��ςݍ���ŁA�]�˂ł��ׂ��A�I�B�ł��ׂ��āu�x�v��z�����B

�₪�āA�]�˂̔����x�ɓ@����\���A����������~�������܂܂ɂ��Ă������p�l�̖���g�ۂ⊨���s�����d�G�A�V���̈���������Ɂu�d�G�v��A�݂���œ����x�ŁA���x�͍ޖ؏��ɂ���������A��슰�i�����{�����̑��c�H�������Ɉ�������ȋ������B�����āA���{��p�B���l�́u�ӎD�v�i���j����ɓ��ꂽ�B

���������K�ŁA�D���␅��i�������D�̏�g���j�������˂��炤���߁A10,000���������ċg���֍s���A����20���]������V���A���傽������t�ɁA

�u�����I�B�A�肽���v

�ƁA�����o���҂��������Ƃ����Ă���B

�]���āA�I���ł����u�d�G�U���v�ŁA����Ɂu�x�v����ɓ���悤�Ƃ������A���������u���v�̕��������ł͂Ȃ��A�g���̐����̈�����m��ƁA��������āu��ˁv���@�点�ċg���̐l�X�Ɋ�ꂽ�B�܂��A�i�㋴�����\11�N�i1698�j�Ɏ����𓊂��ĉ˂��Ă���B

���ޗǖi�Ȃ���j

�ޗlj����q��i�ʏ́E�Ȃ���j�͐���_�c�Ƃ������B4��ڂ̏��L���ǂ��m���Ă���B�ޗlj��͊��i�N�ԁi1624�`1644�j�ȍ~�A��X�]�ː[���ݓ��ɏZ�B

�u�]�ː^���Z�\���v�ɂ��A���㏟�V�A2��ڏ����A3��ږL���ŗ��X�Z�܂��̎ԕv�Ȃ����͉חg�l���Ȃǂ����Ă����ƌ����A4��ڂ̏��L���听�������߁A�R�����Ɍ֒����܂܂�Ă���Ƃ������Ă���B

����4��ڏ��L��2��ڏ����̎q�ŗc�������Ώ��A���邢�͕����B���͈��x�B�ޖؖ≮�̉F�쉮�ɕ�����A�u�]�ː^���Z�\���v�ɂ���28�œƗ��������B���̎�����ޗlj����q��𖼏�����Ǝv���邪�A����������B�V�a3�N�i1683�j5��23���`9��1���ɋN����������n�k�ɂ��������Ƌ{���|�����߂��̏C���H���ɂ́A�r�Q���Ȃ����l�ŗ��D�������B�������A���̂悤�Ȗ��{�̓��D�Ǝ҂ɂǂ̂悤�ɂ��ĉ���邱�Ƃ��ł������͕s���ȓ_�͑������A�����͘V�܂̍ޖ؏����؉��`�E�q�傪�p�ނ�ߏ�Ԃł������B�ޗǖ͈����l�i�ŗp�ނ̞w���Ă����悤�\�����ꂽ���A���؉��͓��R�f�����B�����ŁA�ޗǖ͖��{�ɁA

�u���؉����������Ƌ{�̏C���p�ނ���߂Ă��܂��A1�{�������Ă���Ȃ��v

�Ƒi�����B

���{�͂������ɔ��؉��ɑ��āA�p�ނ�悤�w���������B

�������A���̒l�i�͗]��ɂ������l�i�ł������B�����ŁA�ޗǖ́A�ĂсA���؉��̍ޖ̐��ʂ���サ�A

�u����Ȃɂ������Ă���v

�ƁA���{�ɍ����������B���{�͂��̐��ʂɋ����A���؉��́u�����v�̍߂ƂȂ�A�ޗǖ͂܂�܂ƈ�K���x�������ƂȂ����؉��̍ޖ̑S�Ă���ɓ���āu�����̕x�v�邱�Ƃɐ��������B

���I���i���Ԃ�j�Ɠޗǖi�Ȃ���j�̑Ό�

�N��͕s�������A�ޗǖ��g���̋W�O�̈ꌬ���u�������v�i�ݐj���āA�����ɂ�������炸2�K�̏�q�����J���ē��H�≮���ɍ~�肵���������Ȃ���A�V���������ׂ͂炩���āu�ጩ���v���y����ł����B

���x�A�^�������̋W�O�ɋI�����ꌬ���u�������v����2�K�Ńh���`�������������Ă����B

���܂��܁A�I������q�����J�����Ƃ���A�ޗǖƃo�b�^���Ɗ�����킹�Ă��܂����B�I���́A��U����߂�ƁA�^�������̓ޗǖɕ����������B

�u���炢�������Ⴊ�A�����y����ł���v

�Ə����A�X�̎҂ɓ͂��������B����ƁA�ޗǖ��炷���ɕԎ����͂����B

�u���ʂ��̂悤�ɁA�������������ł͂Ȃ��B�킵�͍~�肵���������Ȃ������n��ł���B�ǂ������B����̂Ȃ����ʂ��Ƃ͑K�̎g�������Ⴄ�v

�����ǂI���́A��₠���Ă���W�O�̑����J���āA�ޗǖɌy����߂�����ƁA�ˑR300���Ƃ�������H�ɂ�܂����B���R�̂��ƂȂ���A�����̎҂�ʍs�l���������E�炨���ƎE�����A���H�̐�͏u���ԂɃO�`���O�`���ɂȂ��Ă��܂����B�I���͐^�������̓ޗǖɃj�R���Ə���q����߂��B���̋I���̍s���œޗǖ́A���������́u�ጩ���v���䖳���ɂȂ����B

|

|

| ���Ȑጩ�� | �����B�j�̉E�葤���V���B���葤�͎��������߂�U���V���B�|�҂╕�ԂȂǂ�����グ��B |

�V�@��

![]()

![]() �@

�@![]() �@

�@![]() �@

�@![]()

![]()

![]() �@

�@![]() �@

�@![]()

![]() �@

�@![]()

![]() �@

�@![]() �@

�@![]()

![]()